こんにちは。

練馬区議会議員の佐藤力です。

今回は、私が委員長を務める練馬区議会・文教児童青少年委員会で実施した視察についてご報告します。

視察先は大阪府寝屋川市。テーマは「“寝屋川モデル” いじめゼロに向けた新アプローチ」です。

全国的にも注目を集める独自のいじめ対策の仕組みを学びました。

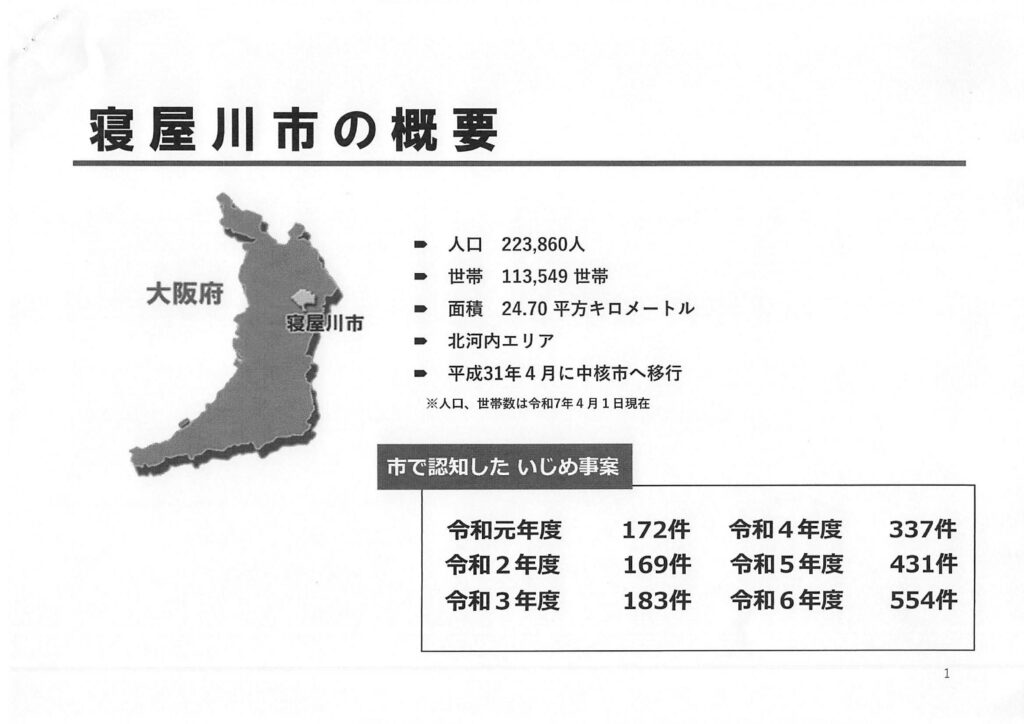

寝屋川市の概要

- 人口: 約22.4万人

- 中核市移行: 平成31年(2019年)4月

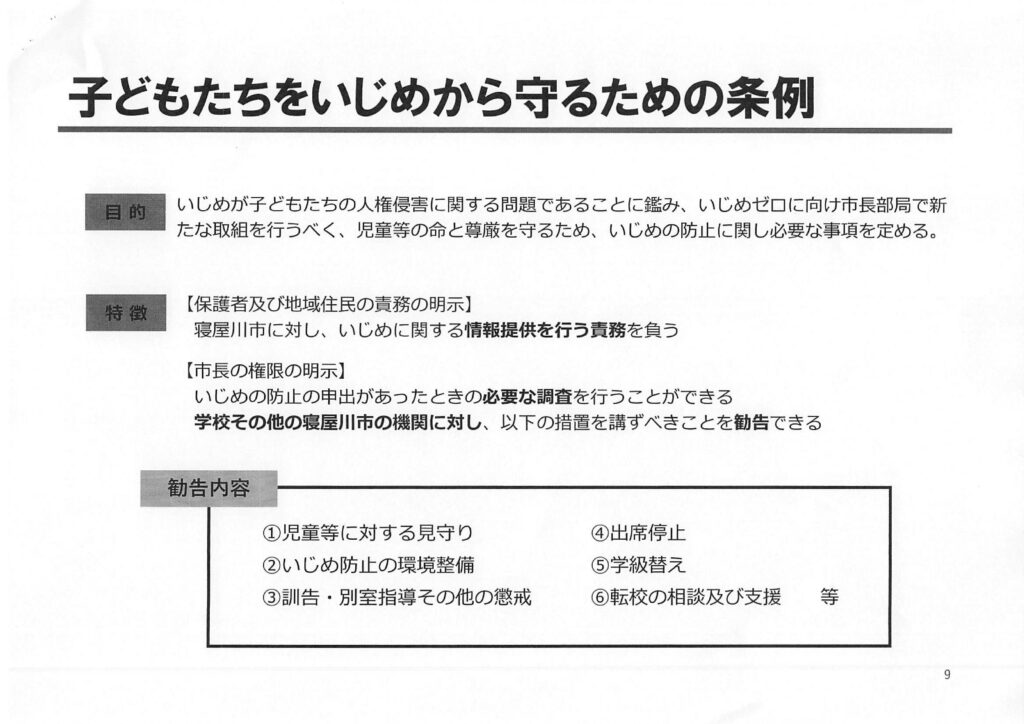

教育・福祉・防災など幅広い分野で独自施策を展開しており、今回の「いじめ対策」もその一環として令和元年に始動しました。

“寝屋川モデル”とは?

教育委員会と市長部局の連携による新体制

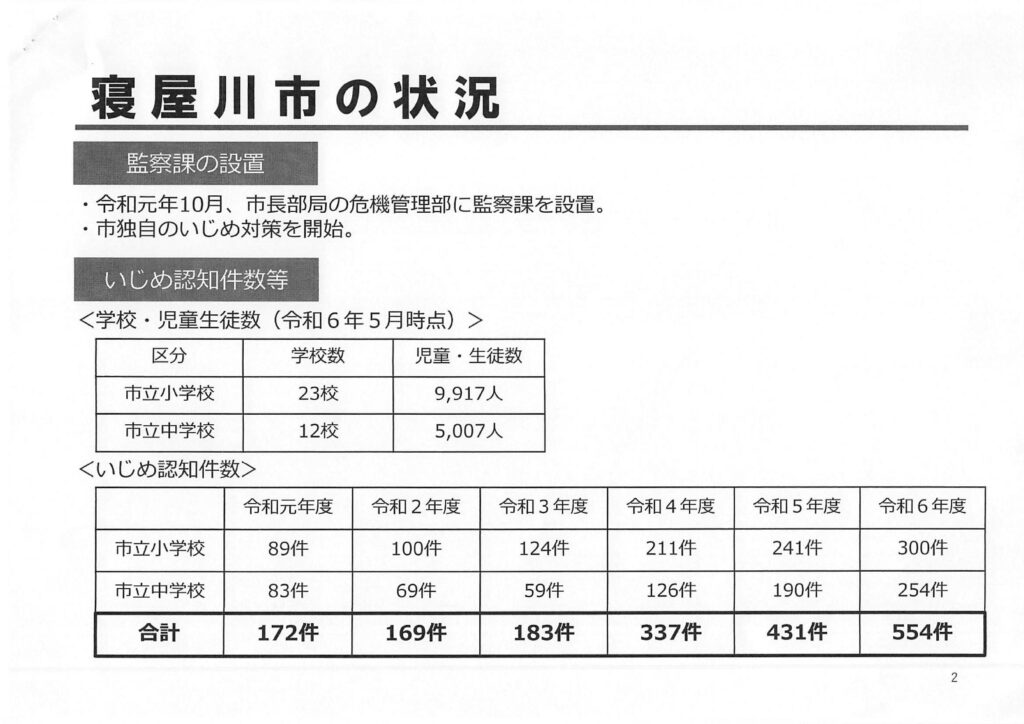

令和元年10月、寝屋川市は市長部局の危機管理部内に「監察課」を新設しました。

特徴的なのは、「大きないじめ事件があったから」ではなく、

“子育て世帯に選ばれるまち”を目指して proactive に設置した点です。

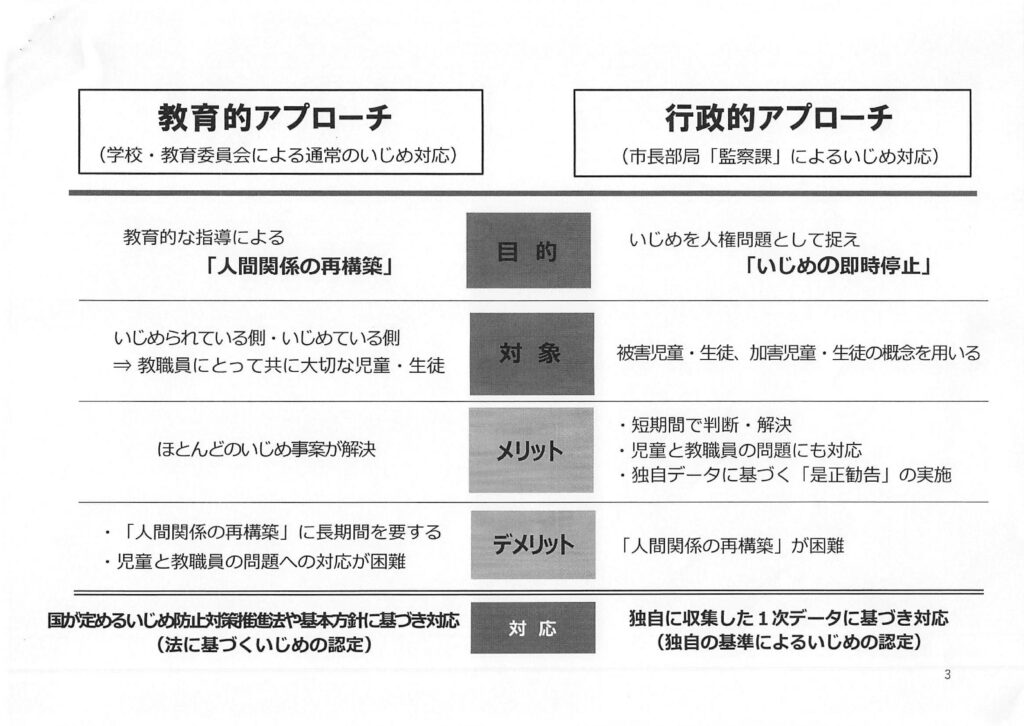

この監察課と教育委員会が連携し、以下の二本立てで対応しています。

- 教育的アプローチ(教育委員会)

- 行政的アプローチ(監察課)

監察課の役割と効果

組織体制

- 課長1名、係長2名、職員6名

- 総務課(法務担当)兼務 課長(弁護士)1名、係長1名

特徴

- 法務知識を活かした迅速・公正な行政的対応

- 教育現場とは異なる独立性を確保

実績データ

- 認知件数:令和元年度172件 → 令和6年度554件

→ 「いじめが増えた」のではなく、“隠れたいじめ”を見逃さない体制が整備された結果。 - 監察課への直接相談:186件(うち97件をいじめと認定)

効果

- 市が「いじめに厳しい姿勢」を明確化 → 抑止力向上

- 相談窓口の多様化 → 声を上げやすくなる好循環

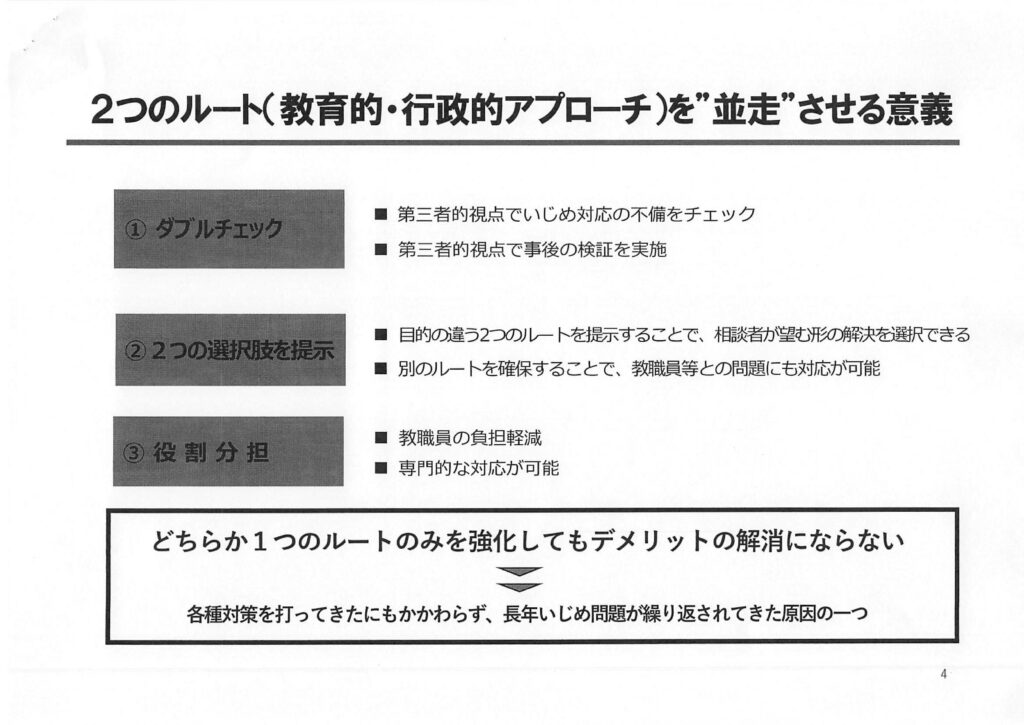

並走する二つの組織 ― “ダブルチェック体制”の意義

教育委員会と監察課が並走して対応することで、以下の効果を発揮します。

- ダブルチェック機能: 情報共有と第三者的視点による妥当性検証

- 選択肢の提示: 教育的・行政的対応を保護者が選択可能

- 役割分担: 教職員の負担軽減と専門的支援の迅速化

一方では補いきれない課題を、相互に補完し合う仕組みです。

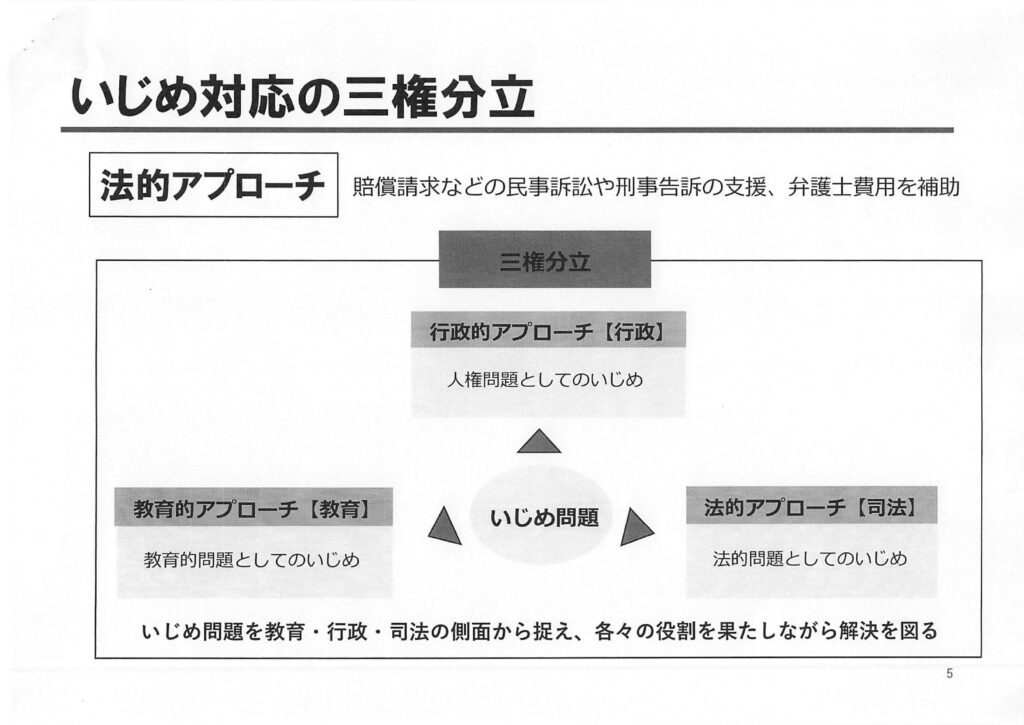

“いじめ対応の三権分立”

寝屋川市の取り組みは、まさに「いじめ対応の三権分立」。

- 教育的アプローチ(教育委員会)

- 行政的アプローチ(監察課)

- 法的アプローチ(弁護士支援・訴訟補助など)

いじめを人権問題として位置づけ、即時停止・早期解決を重視。必要に応じて法的支援も行う体制です。

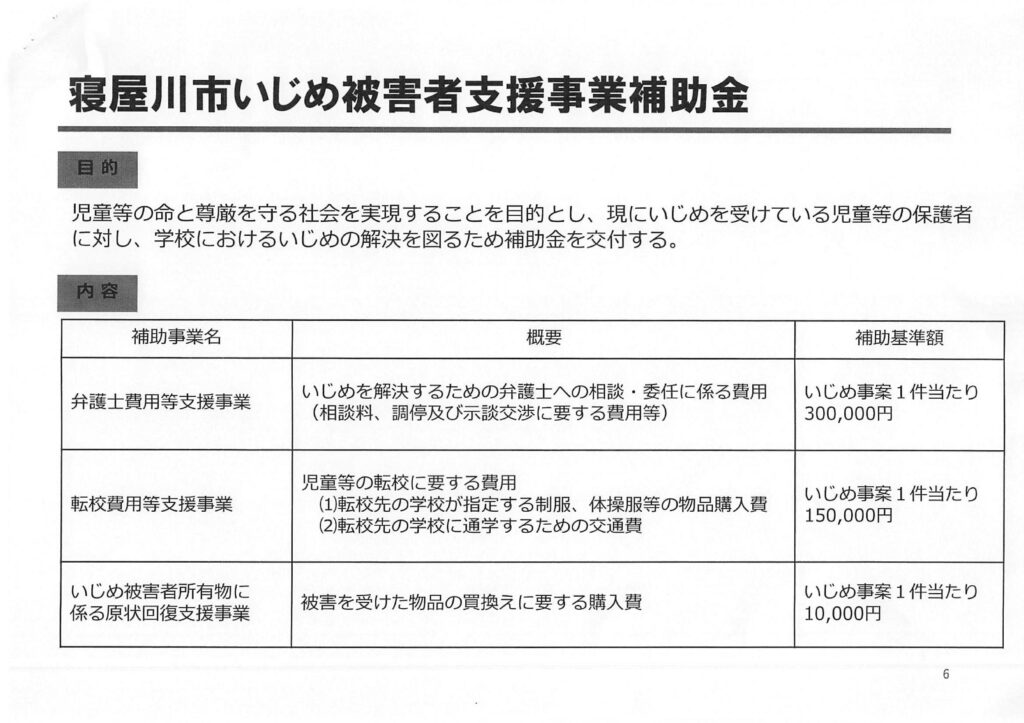

被害者支援の仕組み

被害児童・生徒や保護者への支援として、「いじめ被害者支援事業補助金」制度を設けています。

- 弁護士費用の補助

- 転校費用支援

- 被害物の現状回復支援

年間予算は約70万円。これまでに1件の支援実績があります。

対応の考え方と手順

寝屋川市では、

「行為を受けた本人が“嫌だ”と感じたら、それはいじめ」と明確に定義。

喧嘩の場合も双方を「加害・被害」両面から対応するルールを徹底しています。

対応の流れ

- 行為の即時停止(原則1か月以内)

- 学校による3か月の見守り

- 終結(解決)

監察課は現場に赴き、加害者・被害者双方に直接ヒアリングを実施します。

視察を終えて ― 練馬区への示唆

寝屋川市の“寝屋川モデル”は、教育現場と行政の二層構造によるチェックと支援が大きな特徴です。

特に、市長部局が関与することで、迅速性・客観性・抑止力を高めている点は非常に参考になりました。

練馬区においても、

- 第三者的視点を取り入れたダブルチェック体制

- 行政・教育・法務の連携強化

これらを検討していくことで、より早期発見・早期対応につながると感じました。

まとめ

いじめは、子供の命や尊厳に関わる重大な人権問題です。

寝屋川市のように、教育・行政・法務が一体となった体制を整えることが、子供たちを守るための鍵となります。

練馬区でも、子供たちが安心して学校生活を送れるよう、引き続き全力で取り組んでまいります。