おはようございます。

練馬区議会議員の佐藤力です。

練馬の力を伸ばすために、全力で頑張ってまいります。

今回は、「“寝屋川モデル” いじめゼロに向けた新アプローチ」をご紹介します。

いじめ問題は、どの地域でも決して他人事ではありません。

しかし大阪府寝屋川市では、全国的にも注目される“新しい体制”で、いじめゼロを目指す取り組みを進めています。

教育委員会と市長部局がタッグを組む「二本立ての対応」が特徴です。

私が委員長を務める文教児童青少年委員会で、実際に現地を視察してきましたので、その内容をわかりやすくお伝えします。

目次

1.寝屋川市の概要

寝屋川市は人口およそ22万4千人、平成31年(2019年)に中核市に移行しました。

注目すべきは、広瀬けいすけ市長のリーダーシップです。X(旧Twitter)を通じて市政情報を積極的に発信し、市民アンケートを活用して政策を磨き上げる姿勢が非常に印象的でした。

https://twitter.com/hirosekeisuke_?s=20

教育・福祉・防災など幅広い分野で独自の施策を展開しており、今回ご紹介する「いじめ対策」も令和元年(2019年)にスタートしたものです。

私は練馬区議会の文教児童青少年委員会の委員長として、この寝屋川市の取組を現地で学んできました。

2.“寝屋川モデル”とは?

このモデルの最大の特徴は、教育委員会と市長部局が連携して対応する新しい体制にあります。

令和元年10月に、市長部局の危機管理部内に「監察課」を新設。

「いじめ事件が起きたから」ではなく、“子育て世帯に選ばれるまち”を目指して先んじて設置したことがポイントです。

監察課は教育委員会と協力し、教育的アプローチと行政的アプローチの2本立てで対応しています。

3.監察課の役割と効果

監察課には9名の職員が配置され、うち課長と係長1名が弁護士資格を持つなど、法務の専門知識を活かした実務×法務のハイブリッド体制を確立しています。

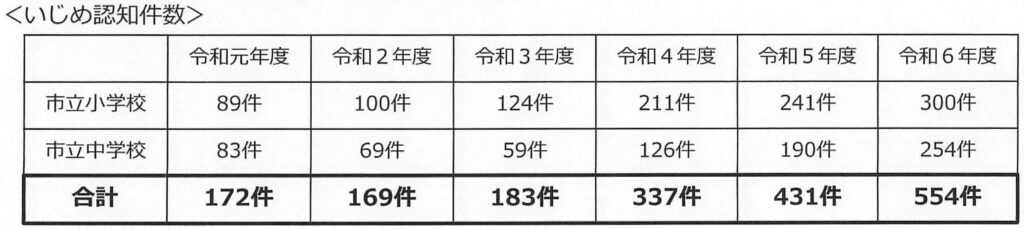

いじめ認知件数の推移

- 令和元年度:172件

- 令和6年度:554件

この増加は、いじめが増えたのではなく、隠れていたいじめを見逃さない仕組みが整った結果です。

監察課への直接相談は186件あり、そのうち97件がいじめと認定されました。

「厳しく対応する」という姿勢を明確にしたことで、相談しやすい環境づくりにもつながっています。

4.「ダブルチェック体制」と“三権分立”

寝屋川市では、教育委員会と監察課が並走して対応することで、次のような効果を生んでいます。

- 情報共有と第三者視点による検証(ダブルチェック)

- 教育的・行政的対応の選択肢拡大

- 教職員の負担軽減

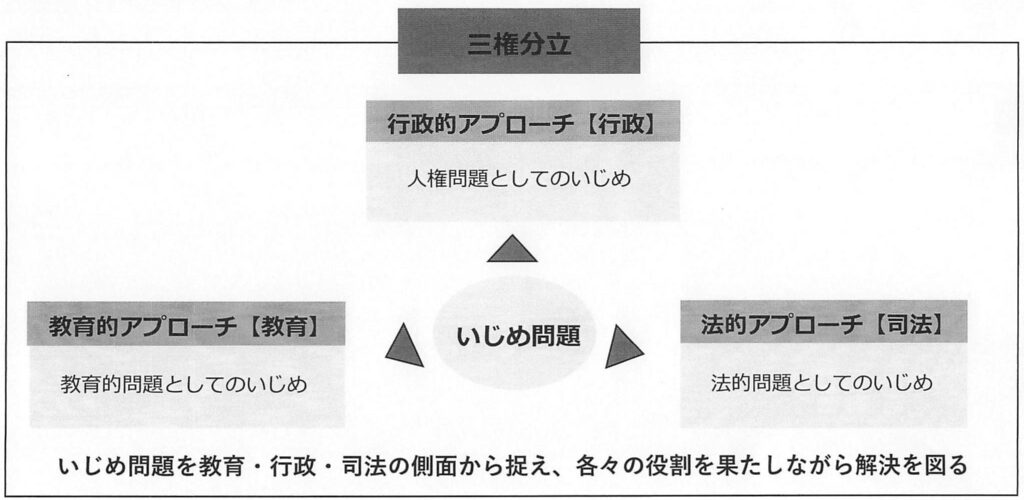

さらに「教育」「行政」「法務」の三つが連携する“いじめ対応の三権分立”を掲げています。

教育委員会による教育的対応、監察課による行政的対応、弁護士による法的支援が連携し、いじめを人権問題として迅速に解決する仕組みです。

また、被害者支援として「いじめ被害者支援事業補助金」も用意され、

弁護士費用・転校費用・被害物の修繕補助などの支援が行われています。

5.練馬区への示唆とまとめ

“寝屋川モデル”で印象的だったのは、教育と行政の二重チェック体制です。

教育委員会や学校だけでは、子供や保護者との関係性が深いため、いじめ対応が慎重になりすぎ、対応が遅れる場合があります。

しかし、市長部局が関与することで、より客観的かつスピーディーな対応が可能になります。

練馬区でも、次のような取り組みが必要だと感じました。

- 第三者的視点を取り入れたダブルチェック体制

- 行政・教育・法務の連携強化

こうした仕組みが、いじめの早期発見・早期対応につながると強く感じています。

おわりに

いじめは、子供の命や尊厳に関わる重大な人権問題です。

寝屋川市のように、教育・行政・法務が一体となる仕組みを整えることが、子供を守る第一歩になります。

練馬区でも、子供たちが安心して学校生活を送れるよう、全力で取り組んでまいります。