おはようございます。

練馬区議会議員の佐藤力です。

スマートフォンやモバイルバッテリーなどに搭載されている リチウムイオン電池の火災事故が、今まさに急増しています。

特に「膨張」は重大事故につながる危険なサイン。

今回は、事故の現状から原因、火災を防ぐ対策、そして練馬区で新たに拡充された回収場所まで、5つのパートに分けて分かりやすくご紹介します。

目次

1.現状

リチウムイオン電池を搭載したスマートフォン・モバイルバッテリー・家電製品の普及に合わせ、火災事故は急増しています。

東京消防庁によれば、過去10年間で約10倍に増え、都内では令和6年に過去最多の230件を記録。全国では年間2万件超とも言われています。

・出火要因(不明除く)は、

1位:分解・廃棄(21%)

2位:落下など外部の衝撃(21%)

3位:通常使用中の出火(10%)

と続いています。

・特に危険なのが就寝中の無監視充電。異常の発見が遅れ、延焼リスクが高まります。

・また、火災原因として多いのが正規品以外の充電器・ケーブルの使用です。

2.なぜ“膨張”が危険なのか(出火メカニズム)

リチウムイオン電池は内部が見えませんが、膨張=ガスが発生するほど劣化や損傷が進んでいる状態です。

内部で短絡(ショート)が起きると、

ショート → 熱暴走 → 発熱 → 発煙 → 発火

という流れで、一気に危険性が高まります。

▼要注意サイン

・膨張

・異臭

・異音

・異常な発熱

これらを感じたら、直ちに使用中止・充電中止・隔離。

穴を開ける、押し潰す、分解するなどは絶対にNGです。

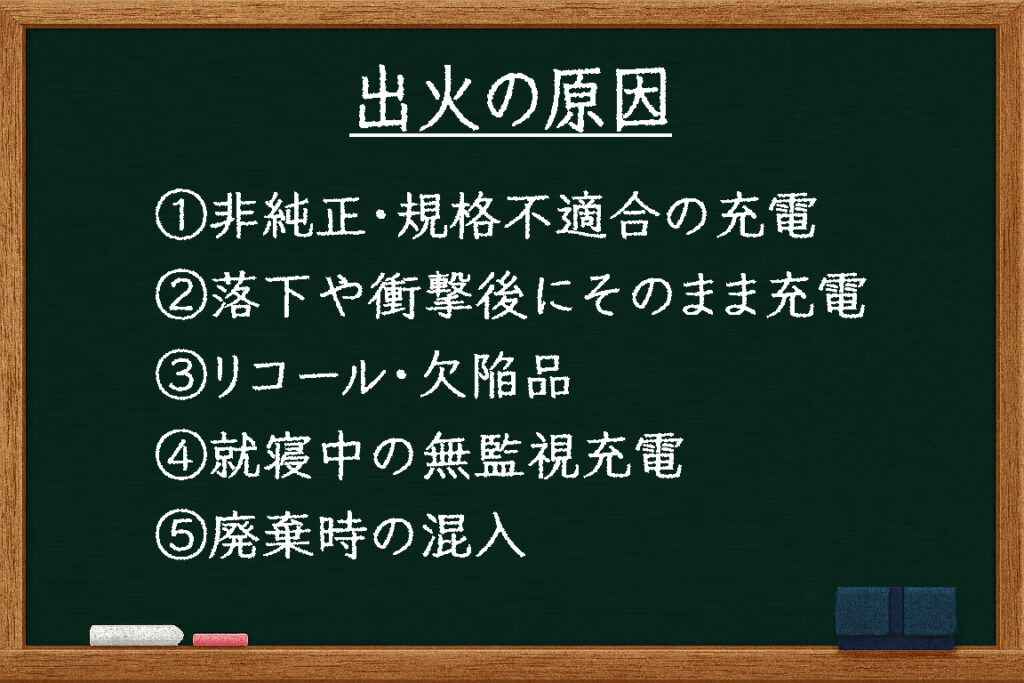

3.出火の原因

- 非純正・規格不適合の充電器

出力不一致で過充電となり発火のリスク。 - 落下・衝撃後にそのまま充電

内部損傷が短絡につながる。 - リコール・欠陥品

予兆なく発火するケースも。 - 就寝中の無監視充電

初期対応が遅れ、延焼しやすい。 - 廃棄時の混入

圧縮作業中に発火し、ごみ収集車・清掃工場火災の原因に。

全国で年間約8,500件発生。

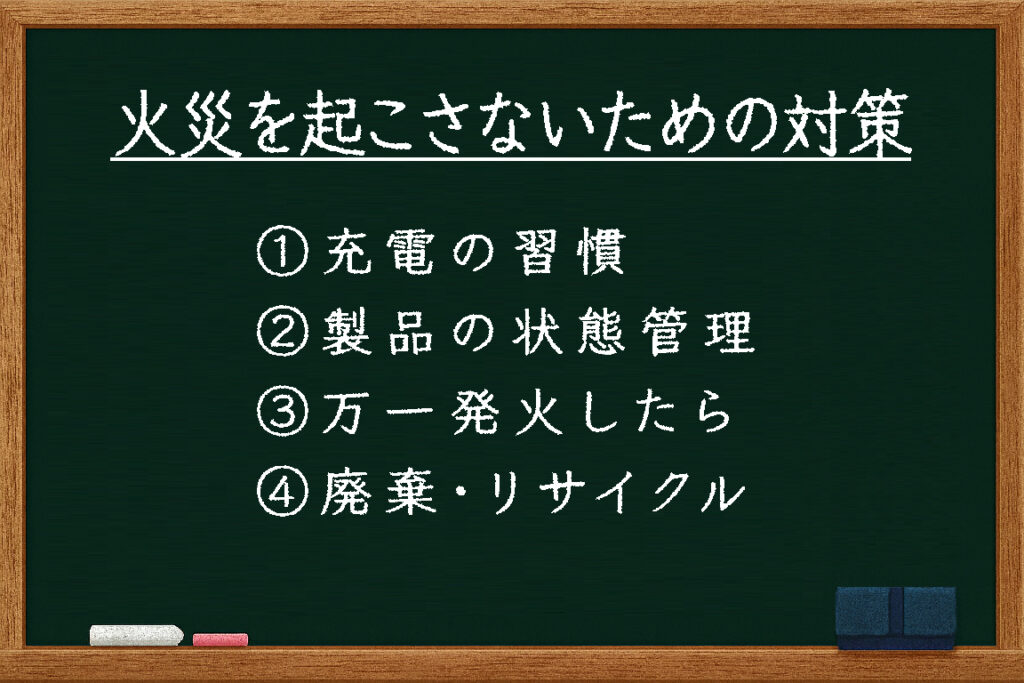

4.火災を起こさないための対策

① 充電時の注意

- 就寝中の充電は避ける。

- どうしても行う場合は、金属・タイル等の不燃性の台に置く。

- PSEマーク、メーカー純正の充電器・ケーブルを使用。

- 充電中は温度や異臭を確認し、異常があればただちに中止。

② 製品の状態管理

- 膨張・ひび割れ・液漏れ・異臭があれば使用中止。

- 車内放置・高温多湿・直射日光を避ける。

- リコール情報の定期確認(メーカー・NITE・消費者庁)。

③ 万一発火したら

- 怖がらずに水をかける(リチウム“イオン”電池には水が有効)。

- 可能なら水中で冷却を継続。

- 危険を感じたらすぐ119番。

④ 廃棄・リサイクル

- 一般ごみには絶対に混ぜない。

- 端子をテープで絶縁し、販売店や自治体の回収拠点へ。

5.練馬区の回収場所

火災事故が増加する中、練馬区では今月から回収拠点が大幅に拡充されました。

これにより、より安全で便利に回収できるようになりました。

▼増設された常時回収場所

- 関町リサイクルセンター(関町北1-7-14)

- 春日町リサイクルセンター(春日町2-14-16)

- 豊玉リサイクルセンター(豊玉上2-22-15)

- 大泉リサイクルセンター(大泉学園町1-34-10)

- 練馬区資源循環センター(谷原1-2-20)

▼従来の持込先(継続)

- 練馬清掃事務所(豊玉上2-22-15)

- 石神井清掃事務所(上石神井3-34-25)

これまでは清掃事務所への持参や、不燃ごみ収集日に作業員への手渡しが必要でした。

しかし回収拠点が増え、利便性が大きく向上しています。

火災事故を未然に防ぐため、ぜひご活用ください。