おはようございます。

練馬区議会議員の佐藤力です。

今回は 「障害年金における初診日の証明の壁」 をテーマに取り上げます。

先月、朝日新聞にも「障害年金、初診日『証明の壁』 不調抱え20年 『カルテ処分済み』」という記事が掲載されました。実は私のもとにも、同じようなご相談が寄せられており、この制度の課題を改めて痛感しています。

この記事では、障害年金における初診日の重要性や証明の難しさ、そして今後必要な改善について、わかりやすく整理します。

目次

1.初診日とは?なぜ重要なのか

「初診日」とは、その病気やけがで最初に病院を受診した日のことを指します。

障害年金においては、この初診日が非常に重要です。なぜなら、

- 加入していた制度がどれか

- 保険料の納付要件を満たしているか

- 障害等級がどう認定されるか

といった受給の可否が、この日に基づいて決まるからです。 言い換えれば、初診日を証明できないと年金を受け取れない仕組みになっています。

2.証明が難しい現実と「5年の壁」

しかし、この初診日を証明することは簡単ではありません。

- 医療機関のカルテ保存義務は原則 5年間

- 精神疾患や内部障害など、長い年月を経て症状が悪化する病気では、初診日の記録が残っていないケースが多い

- 転院や病院の閉院により記録が失われることもある

実際、新聞記事でも「20年も不調を抱え続けた方が、カルテは処分済みで申請ができなかった」という事例が紹介されています。

最終的に裁判で認められた例もありますが、裁判まで進める方はごく一部に限られます。

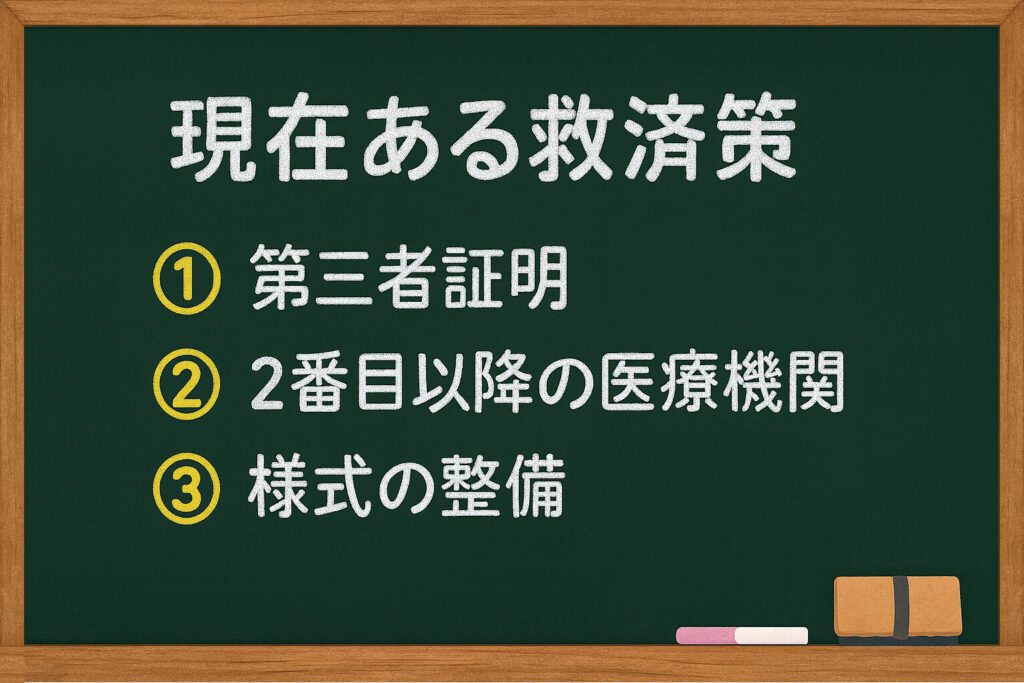

3.現在ある救済策

こうした問題を受けて、2015年以降には救済策が整備されました。

主な救済策

- 第三者証明

知人や民生委員、特に医療従事者など利害関係の薄い第三者の証言で初診日を推定する。 - 転院先の記録の活用

最初の病院で証明できなくても、紹介状や転院先カルテに「初診日」が記載されていれば証明に利用できる。 - 様式の整備

「受診状況等証明書」や「第三者申立書」など、公式の書式が活用可能になっている。

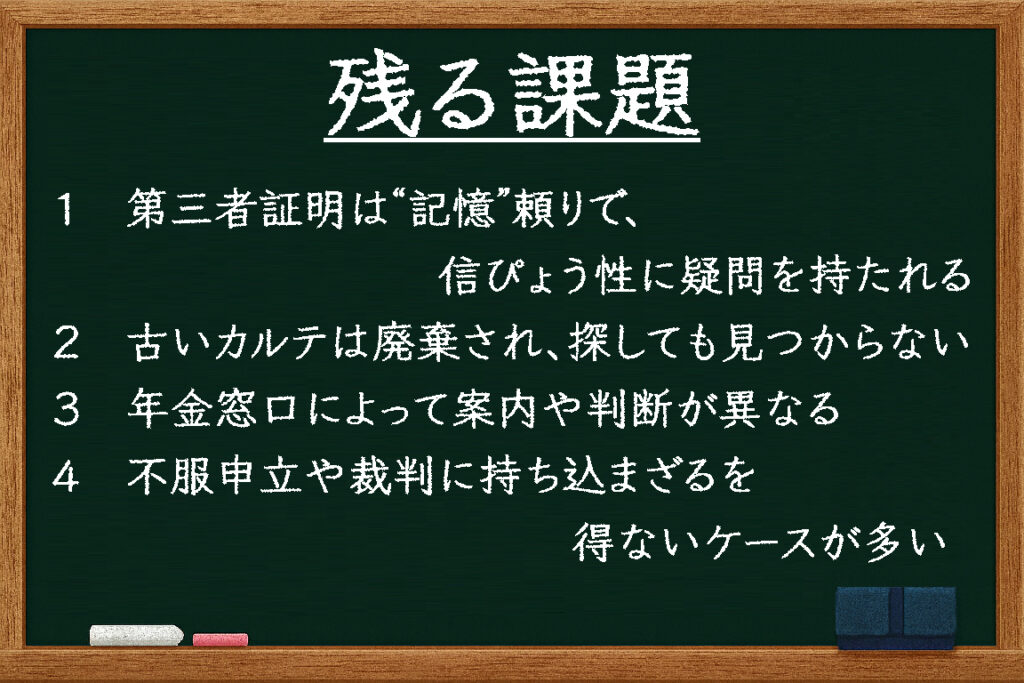

4.それでも残る課題

現場の声を聞くと、依然として壁は高い状況です。

- 第三者証明は“記憶”頼りで、信ぴょう性に疑問を持たれることが多い

- 古いカルテは廃棄されてしまい、探しても見つからない

- 年金窓口によって案内や判断が異なる

- 不服申立や裁判に持ち込まざるを得ないケースが少なくない

私のもとに寄せられたご相談も、まさにこうした「証明の壁」に直面していました。

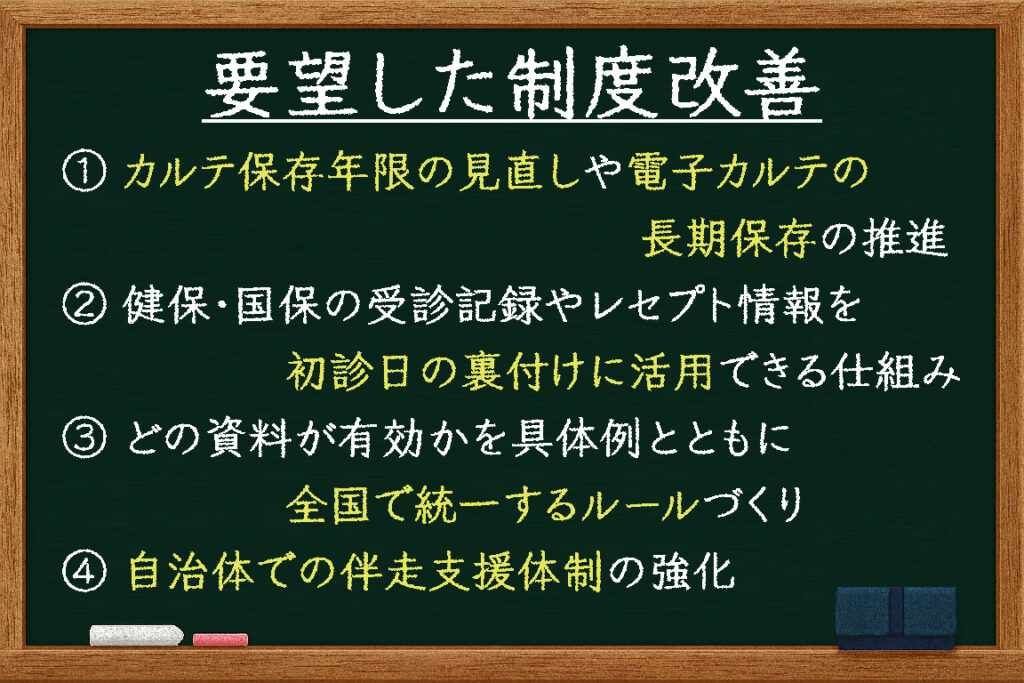

5.制度改善に向けた動き

私はこの問題について、自民党練馬総支部長でもある 安藤たかお 厚生労働大臣政務官 に直接要望を伝えました。

改善に向けた具体的提案

- カルテ保存年限の見直しや電子カルテの長期保存の推進

- 健保・国保の受診記録やレセプト情報を初診日の裏付けに活用できる仕組み

- 全国で統一的に「有効とされる資料」のルールづくり

- 自治体による伴走支援体制の強化

国と自治体が連携して取り組むべき課題であることを、強く申し入れています。

まとめ

障害年金の初診日は、制度の根幹を左右する重要な要件ですが、証明の難しさが申請者を苦しめています。

- 「カルテはすでに廃棄」「証明できないから申請を断念」──こうした現実を放置してはなりません。

- 救済策が導入されたものの、まだ不十分であり、制度改善と現場での柔軟な対応が不可欠です。

- 区としても、国の動きを踏まえながら、地域でできる支援を模索していきます。

このテーマは、新聞で取り上げられた一つの事例にとどまらず、全国で共通する課題です。 今後も制度改善に向けて、皆さんの声を国へ届けてまいります。