おはようございます。

練馬区議会議員の佐藤力です。

私たちの生活と切っても切り離せない「ゴミ」。

毎日何気なく出しているこのゴミが、どのように処理されているのか、皆さんはご存じでしょうか?

今回は、東京都23区の「清掃事業」について、

- 歴史

- 課題

- 今後の対応

という3つの視点からわかりやすくご紹介します。

清掃事業の歴史:戦後から始まる一元管理

東京都の清掃事業の歴史は、実は戦後にまでさかのぼります。

昭和26年に「清掃法」が制定され、東京都は23区全体を「一つの市」として扱い、ゴミ収集や焼却などの清掃業務を一括して担うことになりました。

ゴミ収集車、焼却場、職員の人件費まで、すべて東京都が負担し、サービスとして一元化されていたのです。

このしくみが長く続きましたが、大きな転機が訪れたのが平成12年。

地方分権とともに:清掃事業が区の仕事に

平成12年、「地方分権一括法」が施行され、特別区(23区)は法律上「基礎的自治体」として明確に位置づけられました。

これにより、清掃事業も都から区へと移管されることになります。

その背景には、大きく2つの考え方があります。

- ゴミの分別方法やリサイクルのルールは地域によって異なるため、身近な区が対応すべき

- 地域のことは地域で決める「住民自治の確立」

とはいえ、すべての業務が移ったわけではありません。

収集・運搬は各区が行い、焼却や最終処分については、区と都が連携する形が続いています。

残る制度の「ねじれ」と課題

現在、ゴミ処理の構造は「上下分離」となっています。

- ゴミの収集・運搬:各区の担当

- 焼却施設の運営:清掃一部事務組合

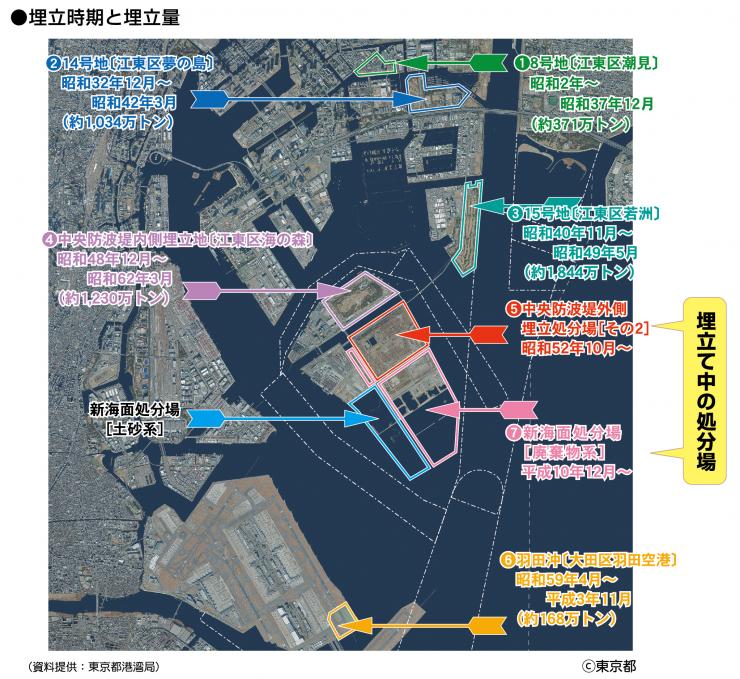

- 最終処分場の管理:東京都が担う(23区及び清掃一部事務組合から委託)

このように役割が分かれているため、災害時など、誰がどこまで責任を負うのかが不明瞭になりがちで、現場では対応に苦慮することもあります。

たとえば、練馬区では清掃関連の年間予算は約97億円。

うち、収集・運搬や人件費が大きな割合を占め、清掃一部事務組合への分担金も33億円を超えています。

さらに、焼却施設の老朽化が進み、建て替え費用は年々増加中。これらをどうカバーしていくかが、23区全体の共通課題になっています。

ゴミの有料化という新たな選択肢

こうした中で、いま注目されているのが「ゴミの有料化」です。

実は、全国の政令指定都市や中核市の8割以上がすでに家庭ゴミの有料制を導入しています。

一方、東京都23区ではこれまで「無料」が原則でした。

しかし、清掃一部事務組合でも、有料化に向けた調査研究が始まっています。

その目的の一つは、ゴミの減量化。

リサイクルや資源化には限界があり、焼却施設の新設にも膨大な費用がかかるなかで、ゴミの発生そのものを抑える必要があるのです。

実際、有料化を導入した自治体では、ゴミの総量が10〜20%減少した例もあります。

有料化に慎重な声も。必要なのは丁寧な制度設計

もちろん、有料化には慎重な意見もあります。

- 「生活への負担が増えるのでは」

- 「不法投棄が増えるのでは」

といった懸念も根強くあります。

だからこそ、制度設計には丁寧な議論とバランスの取れた対応が求められています。

公平で、過度な負担がなく、かつゴミの削減につながる仕組み――

それをどのように作っていくのかが、今後の重要な課題です。

まとめ:ゴミを通して、暮らしを見直す

清掃事業の歴史と制度、そして今後の課題。

ゴミは「出せば終わり」ではありません。

この制度を知ることで、私たち一人ひとりにできることがきっと見えてくるはずです。

持続可能な生活をめざして、これからも一緒に考えていきましょう。