おはようございます。

練馬区議会議員の佐藤力です。

今回は、都営大江戸線の延伸計画について、基本的な概要から、その必要性、これまでの経緯、最新の進捗、そして延伸がもたらす未来の姿まで、5つのパートに分けてわかりやすくご紹介します。

東京都が「2040年頃の開業」を示した今、練馬区全体の未来を左右するこのプロジェクトについて、改めて一緒に考えていきましょう。

目次

1.延伸計画とは?

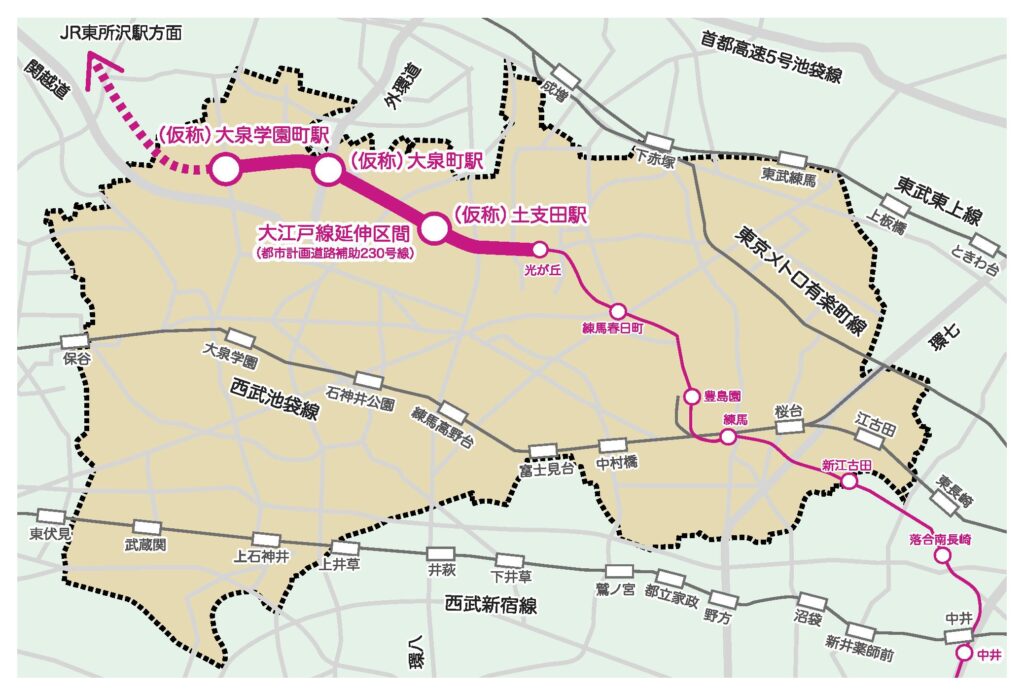

現在、都営大江戸線の終点は「光が丘駅」です。今回の延伸計画では、この路線を西へ延ばし、「大泉学園町」まで延ばすことが計画されています。

延伸距離は約4キロ。新たに「土支田駅」「大泉町駅」「大泉学園町駅(終点)」の3駅が設置される予定です。

この地域は、23区内でも珍しい「鉄道空白地帯」であり、最寄り駅まで1km以上ある場所もあります。そうした課題を解消するため、長年にわたり区民とともに取り組んできました。

2.なぜ必要なのか?

延伸によって得られるメリットは多岐にわたります。

公共交通の利便性向上

バスや車に依存していた地域に地下鉄が通ることで、通勤・通学・通院など日常の移動が格段に便利になります。特に高齢者や子育て世代には大きな安心につながります。

都心へのアクセス強化

新宿や六本木など、都心への直通アクセスが可能になることで、時間的にも心理的にも“距離が縮まる”効果があります。

区全体への波及効果

延伸地域の住民だけの問題ではありません。延伸によって地域が活性化し、人口が増え、税収が増えれば、区全体の保育・教育・福祉・防災などの行政サービスの充実につながります。

3.これまでの経緯と努力

この延伸計画は、実は40年以上前から構想がありました。しかし、「費用がかかる割に利用者が少ないのでは?」という採算性の問題が最大の壁でした。

そこで、練馬区では以下のような取り組みを進めてきました。

- 都市計画道路の整備

- 沿線人口の増加促進

- 地域住民との協力による機運の醸成

まちづくりと延伸推進を一体的に進めてきたことが、今の動きにつながっています。

4.最新の進展

2023年、東京都が本格的に動き出しました。副知事をトップとするプロジェクトチームが設置され、2024年3月、その検討結果が練馬区に報告されました。

その中で、ついに「2040年頃の開業」という目標年が明示されました。

また、次のような情報も公表されています。

- 総事業費:約1,600億円

- 開業36年目に累積黒字見込み

- 練馬区は約200億円を負担(車両費など)

これにより、最大の課題とされた「採算性」の問題がクリアされ、今後は国との協議に進む段階に入りました。

長年、区民の皆さんと共に訴え続けてきたことが、ようやく実を結びつつあることを強く実感しています。

5.延伸がもたらす未来

延伸が実現した未来──それは、練馬区にとって大きな転機となります。

区の推計によれば、延伸によって約2.1万人の人口増が見込まれています。駅周辺だけでなく、その周辺エリアにも人が集まり、にぎわいと活力が生まれます。

それにより、税収も増え、保育・教育・福祉・地域サービスへの再投資が可能となる「好循環」が生まれます。まさに、区全体の発展へとつながるのです。

また、都心との時間的距離が縮まることで、練馬区は「住むだけのまち」から「働き・学び・楽しむまち」へと進化していきます。

東京都が掲げた「2040年頃の開業」は一つの成果であり前進ですが、15年後というタイムラインは決して短くありません。今、子育てをしている世代にとっては、遅すぎるとの声も当然です。

だからこそ、私は「1年でも早い開業」を目指し、引き続き全力で取り組んでまいります。

この延伸は、地域の悲願であり、練馬区全体の未来に関わるプロジェクトです。皆さんと共に、確実に前へ進めていきたいと考えています。