おはようございます。

練馬区議会議員の佐藤力です。

今回は、公共契約制度の中でもあまり知られていない「小額随意契約」について解説します。

東京都が令和7年4月から改正を予定しているこの制度。成り立ちや改正内容、練馬区での対応状況まで、分かりやすく整理しました。

目次

1.小額随意契約とは?

国や自治体の契約は「競争入札」が原則です。

しかし、金額が少額の場合には、入札を省略して特定の相手と契約できる「随意契約」が認められています。

この仕組みを「小額随意契約(少額随契)」と呼びます。

目的は、入札事務の負担を減らし、効率的に契約を進めることです。

2.制度の歴史

国の制度

- 1947年:工事の基準額は7万円以下でスタート。

- 1974年:物価上昇に伴い「工事=250万円以下」に引き上げ。

- 以降、約50年間据え置き。

地方自治体

- 1947年の地方自治法制定時:条例で随意契約の対象を定められる仕組み。

- 1963年改正:政令で随意契約の事由を限定列挙。

- 1974年:地方自治体に少額随契が導入(30万円以下)。

- 1982年:国と同じ契約類型区分が導入。

都道府県・指定都市=国と同額、市町村=その2分の1(5万円単位で切上げ)。

3.今回の改正内容

長年見直しが行われませんでしたが、昨今の物価高騰を受け、令和7年4月から基準額が約1.6倍に引き上げられます。

練馬区も含む市町村の新しい基準額は以下のとおりです。

| 契約類型 | 従来基準額 | 改正後基準額 |

|---|---|---|

| 工事・製造 | 130万円 | 200万円 |

| 財産の買入れ | 80万円 | 150万円 |

| 物件の借入れ | 40万円 | 80万円 |

| 財産の売払い | 30万円 | 50万円 |

| 物件の貸付け | 30万円 | 30万円(据え置き) |

| その他の契約 | 50万円 | 100万円 |

4.改正の影響

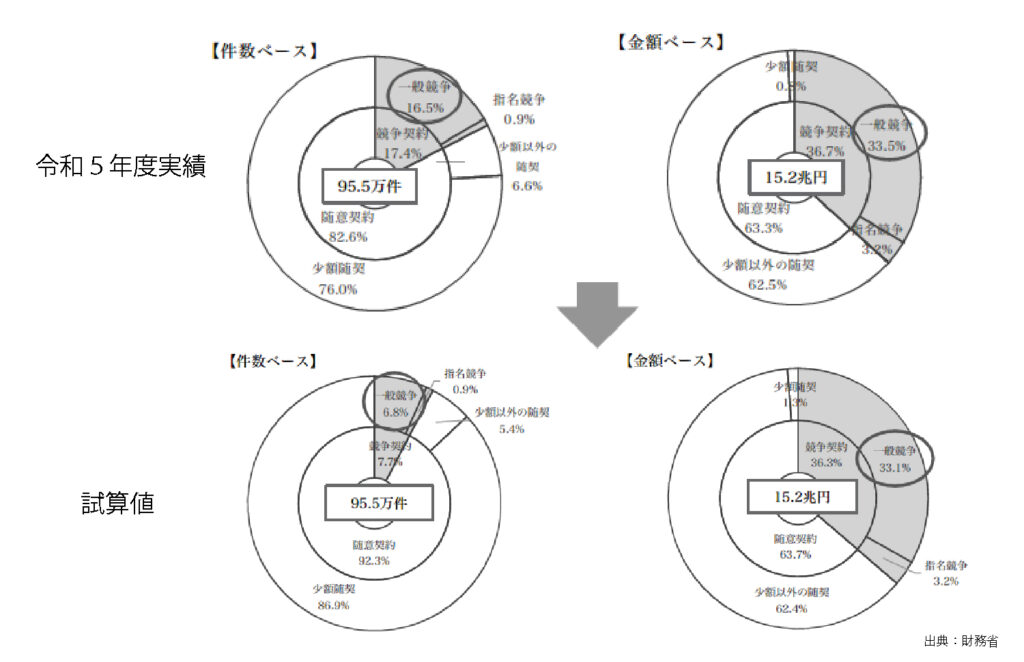

国の契約データ(令和5年度)を基に試算すると、次のような変化が見込まれています。

- 一般競争契約:件数ベースで約10%(約10万件)減少 → 6.8%に。

- 金額ベースでは0.4%(約600億円)減少 → 33.1%に。

- 少額随契:件数で76.0%を占める一方、金額ベースでは0.8%にとどまる。

つまり、金額面では大きな影響はありませんが、契約事務に要する作業時間が短縮され、行政コスト削減が期待されています。

一方で「競争による価格低減効果が弱まる」という懸念もあり、財務省は次のような運用を求めています。

- 複数見積りを取ること。

- 不適切な分割契約を避けること。

練馬区での対応

国では2024年4月から施行済みですが、練馬区では規則改正やシステム改修が必要なため、2025年4月からの施行を目指して準備中です。

5.まとめ

- 小額随意契約は、契約事務の効率化を目的とした制度。

- 令和7年4月から基準額が約1.6倍に引き上げ。

- 効率化と公平性のバランスが課題。

- 練馬区でも施行に向け準備が進行中。

調達事務の効率化が進む一方で、透明性の確保がこれまで以上に重要です。

区議会の役割として、制度が適切に運用されているか、しっかりとチェックしてまいります。

最後に

今回の解説についてご意見やご感想、今後取り上げてほしいテーマがありましたら、ぜひコメント欄でお聞かせください。

また、私の公式LINEでもご相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。