おはようございます。

練馬区議会議員の佐藤力です。

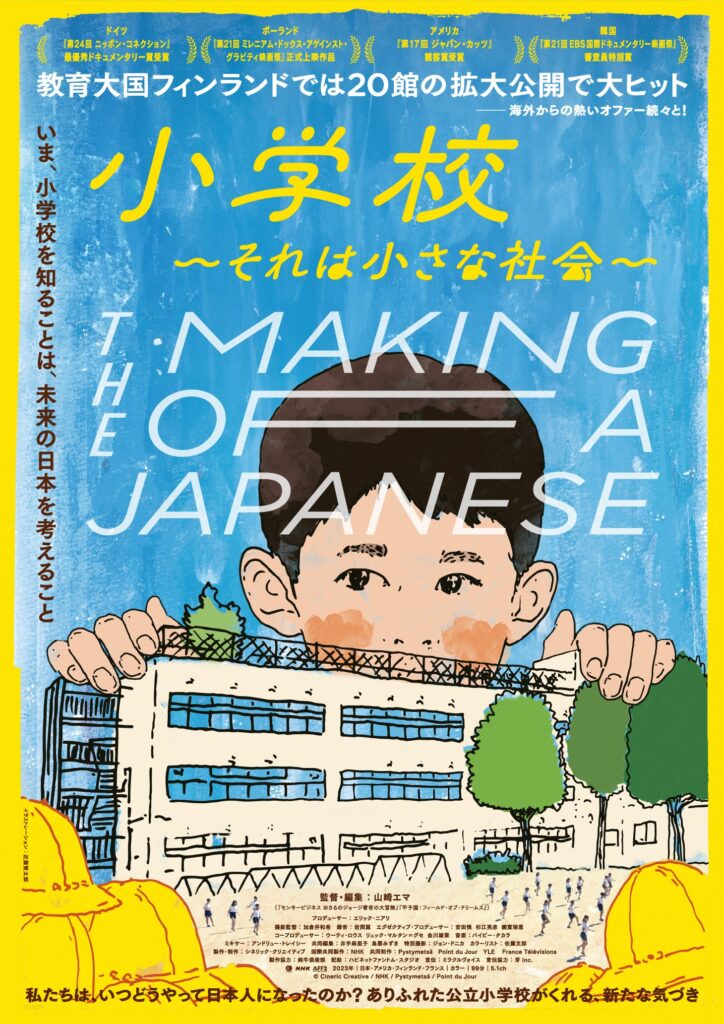

子供たちの日常をつむぎ、日本人にとっては、当たり前の小学校の日々の風景を、99分という短い時間に凝縮した映画「小学校」。日本の教育の良さ、そして、課題を再確認する映画です。

映画の概要

この映画は、日本・アメリカ・フィンランド・フランスの4カ国が共同制作したドキュメンタリー作品で、昨年12月13日に公開されました。監督は山崎エマさん。山崎監督は1989年神戸生まれで、日本人の母とイギリス人の父を持ち、大阪の公立小学校で教育を受けた後、インターナショナル・スクールに通い、19歳で渡米。ニューヨーク大学映画制作学部を卒業後、サンダンス映画祭やHBOなどで作品を発表してきました。

代表作には『甲子園:フィールド・オブ・ドリームス』(2020年)や『モンキービジネス:おさるのジョージ著者の大冒険』(2018年)などがあります。

映画制作の背景

山崎監督は、自身の“強み”が公立小学校時代に学んだ“責任感”や“勤勉さ”に由来していることに気づき、日本社会の未来を考える上でも、公立小学校を舞台に映画を撮りたいと考えました。

撮影は世田谷区立塚戸小学校で行われ、1年生と6年生の学校生活を1年間、150日、総撮影時間700時間に及ぶものとなりました。監督自身が現場で過ごした時間は4,000時間を超え、さらに1年間をかけて編集された作品です。

ナレーションはなく、子供たちの日常をそのまま映し出し、日本人にとっては当たり前の小学校の日々の風景を、99分という短い時間に凝縮して表現しています。

映画の見どころ

4月になり、新入学の1年生が新しい環境に慣れ、規律や集団生活を学びながら成長していく姿や、戸惑いながらも学校という社会の中で自分の役割を見つけていく過程。

6年生が1年生を手助けしたり、学校行事を引っ張る姿は、まさに頼もしいお兄さんお姉さんのようです。また、日本独特の教育活動である『特別活動』を通じ、掃除や給食の配膳を経験し、責任感や協力の大切さを学んでいく様子も描かれています。

さらに、子供たちや先生が課題に直面し、悩みながらも成長していく姿には、感動せずにはいられません。

私が印象に残ったシーン

特に心に残ったのは、先生が子供たちに「考えてやったことに失敗はない」と挑戦を促す場面です。挑戦することの大切さを改めて実感しました。

また、教室をお掃除ロボットが掃除していたシーンも印象的でした。練馬区の小学校ではこのような設備はなく、「さすが世田谷区だな」と思いました。

海外での評価と日本の教育

この映画の短縮版がアカデミー賞にノミネートされており、ぜひ受賞してほしいと思います。

日本人にとっては当たり前の風景が、教育先進国とされるフィンランドでは4カ月にわたるロングランヒットを記録し、海外からも日本の教育が注目されています。

日本の教育には良い面と課題があり、山崎監督も舞台挨拶で「今の公教育では飛び抜けた人材は育たない」と指摘していました。日本は集団を大事にする教育、フィンランドは個を大事にする教育という対比があり、フィンランドでは個を重視しすぎた結果、日本の集団教育を評価する声も多いようです。

まとめ

山崎監督は、「日本の教育に課題はあるが、すべてが駄目ではない。良いところはしっかり認め、切り分けて考えることが大切」と語っていました。

この映画は、日本の教育の良さを再確認するとともに、子供たちの成長の尊さ、先生の役割の重要性を実感できる作品です。特に、子供がいる家庭や、学校の先生を目指すかどうか迷っている方にぜひ観ていただきたいと思います。