おはようございます。

練馬区議会議員の佐藤力です。

長年議論が続いてきた「都営大江戸線(光が丘〜大泉学園町)」延伸について、2025年10月15日に東京都が庁内検討プロジェクトチーム(PT)の最新の検討状況を公表しました。

この記事では、公式資料をもとに、概要・背景・最新試算・メリット・今後のスケジュールと課題を5つのパートでわかりやすく解説します。

目次

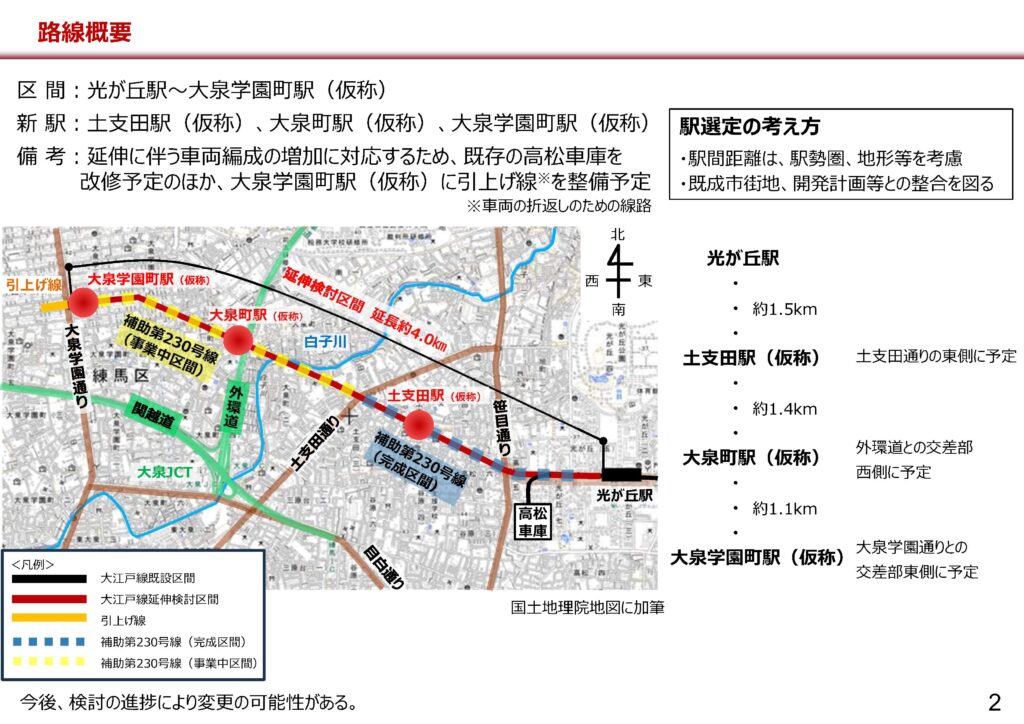

1.延伸計画の概要

延伸区間は光が丘駅〜大泉学園町駅(仮称)までの約4km。

途中に土支田駅・大泉町駅・大泉学園町駅(いずれも仮称)の3駅を新設予定です。

運行面では、増備車両に対応するため高松車庫の改修、終端側の引上げ線整備も計画されています。

2.なぜ今、東京都が動いたのか

この構想は、平成28年の交通政策審議会・答申198号で「地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクト」と位置付けられていましたが、費用や採算性が高いハードルでした。

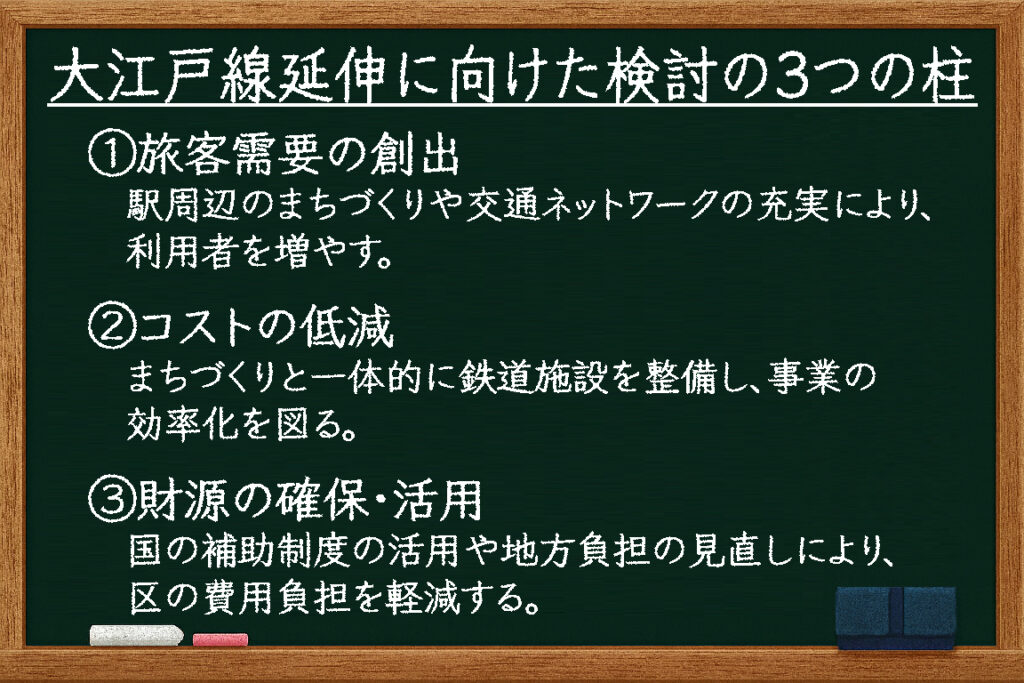

そこで東京都は令和5年(2023年)3月、副知事をトップに4局横断(交通局・財務局・都市整備局・建設局)の庁内検討PTを設置。

需要創出(駅周辺まちづくり/交通結節強化)・コスト低減(まちづくり一体整備)・財源確保(国補助・地方負担の見直し)を柱に、「採算が合う姿」へ再構築してきました。

今回の公表は、その現時点の検討到達点です。

3.最新の試算結果(令和7年10月時点)

| 項目 | 内容(東京都PT公表) |

|---|---|

| 概算事業費 | 約1,600億円(税抜) |

| 新規旅客需要 | 約6万人/日 |

| 費用便益比(B/C) | 1以上(公共事業の妥当性判断の重要指標) |

| 収支採算性 | 開業から40年以内に累積黒字化見込み |

※B/Cは、事業で得られる便益(Benefit)を費用(Cost)で割った指標。B/C > 1で一般に「妥当」と判断されます。上記は一定の条件を仮定した現時点の試算であり、今後、都・区・国等の協議や計画具体化に伴い更新され得ます。

4.練馬区全体にとってのメリット

- 区全体の混雑緩和:光が丘・大泉学園・石神井公園などの混雑分散により、通勤ストレスの軽減が期待されます。

- まちづくり・経済の活性化:新駅周辺の住宅・商業・医療・教育などの整備が進み、地域のにぎわいと利便性が向上します。

- 税収の底上げ:沿線人口の増加に伴い、固定資産税や住民税の増収が見込まれ、区全体の行政サービス(保育・教育・福祉・防災等)充実に回せる好循環が期待できます。

区公式でも、延伸が区域全体に波及し得る性格であることが繰り返し示されています。

5.今後のスケジュールと課題

東京都は事業化に向けたステップを以下のように整理しています。

- 事業性の検証(現在)

- 関係機関との協議・調整

- 都市計画決定・環境影響評価

- 工事〜開業

練馬区は、延伸後の姿を描く「沿線まちづくりデザイン」を2026年10月に策定予定。駅前広場・アクセス道路・駅出入口の整備方針などを具体化していきます。

重要な論点

- ① 沿線まちづくりの具体化:駅周辺の土地利用、交通結節(バス・自転車・徒歩)の設計、回遊性の確保。

- ② 費用負担の整理:都・区・国の役割と負担割合、区の基金積み増しの運用設計。

- ③ 物価・人件費高騰:事業費の上振れリスクへの対応(工程・仕様最適化、調達工夫等)。

まとめ

「夢物語」と揶揄された時期を超え、東京都の公式資料で事業性のメドが示されました。課題は残るものの、実現に向けた地図は明確化しています。引き続き、区議会の立場から区民の皆さまの声を都に届け、一日でも早い開業を目指して全力で取り組みます。