おはようございます。

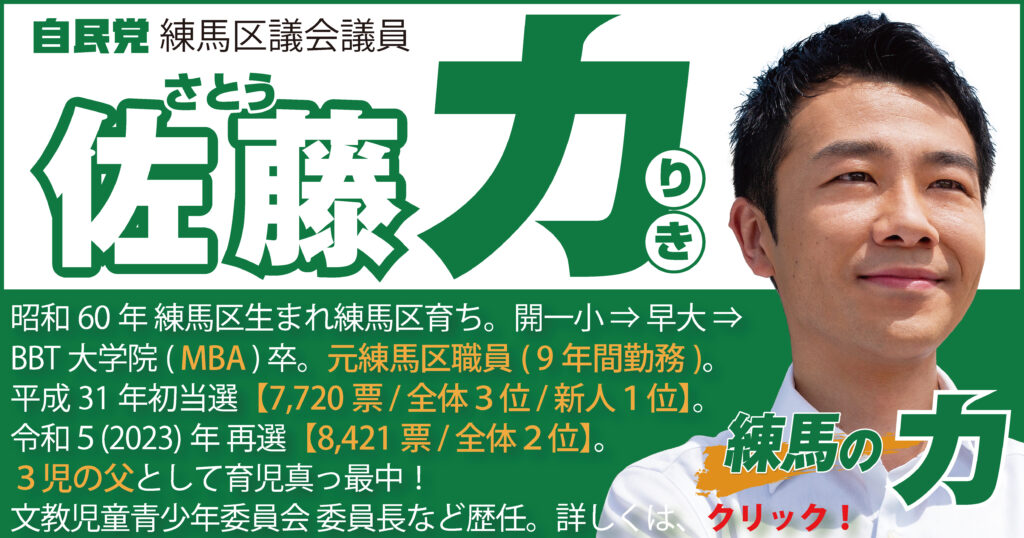

練馬区議会議員の佐藤力です。

今回は、育児が困難な事情を抱える親が、匿名で新生児を託すことができる「赤ちゃんポスト」について解説します。

2025年4月時点で日本国内に3カ所設置されているこの制度は、子供の命を救う“最後の砦”とも言える存在です。しかし、匿名性と「出自を知る権利」の対立、設置の難しさ、運営費用の課題など、多くの課題も抱えています。

本記事では、国内外の事例や制度の違い、自治体の関与、そして社会全体で取り組むべき課題について、わかりやすくまとめました。

🗂目次

1. 赤ちゃんポストの概要と現状(日本国内)

赤ちゃんポストは、親が育児を続けられない事情を抱えた場合に、匿名で赤ちゃんを安全に託せる施設です。

2025年4月現在、日本では以下の3施設に設置されています:

- 熊本市・慈恵病院(2007年~):「こうのとりのゆりかご」

- 東京都墨田区・賛育会病院(2025年3月~):「いのちのバスケット」

- 北海道当別町・こどもSOSほっかいどう(2022年~):「ベビーボックス」

これらの施設は24時間体制で対応し、赤ちゃんが置かれるとセンサーで職員に通知される仕組みです。事前に警察などと調整されており、法律的に問題が起きないよう対応されています。

2. 赤ちゃんポストが直面する課題

最も大きな課題は「匿名性」と「子供の出自を知る権利」の対立です。

国連「子どもの権利条約」では、出自を知ることが子供の権利として保障されています。しかし、日本では親の匿名性が優先されがちで、この権利が損なわれる可能性もあります。

また、赤ちゃんポストの設置には多くの障壁があります。例えば関西地方では設置を目指すNPO法人の努力が実を結ばず、いまだ設置に至っていません。

さらに、国からの運営費補助がないため、継続的な運営には財政支援が必要です。

3. 海外の事例と日本との違い

ドイツでは、赤ちゃんポストの課題に対応するため「内密出産制度」を2014年に導入しました。

この制度では、妊婦は相談機関にのみ実名を明かし、仮名で出産します。子供は16歳になると、生みの親の情報を照会できます。

日本でも、熊本市と墨田区で内密出産が可能です。2022年には厚労省と法務省がガイドラインを公表し、医療機関に母親の情報の永年保存や、戸籍作成についてのルールが示されました。

4. 地方自治体の役割

地方自治体には主に以下の役割があります:

- 戸籍の作成:戸籍法に基づき、匿名であっても子供の戸籍を作成

- 一時保護:児童相談所による赤ちゃんの保護

例えば東京都では、赤ちゃんが預けられた際に児童相談所の職員が現場に駆けつけ、母親と話す機会を持ち、行政支援制度などを丁寧に案内しています。

5. 社会として取り組むべき課題

赤ちゃんポストは「命を守る最後の手段」ですが、その前段階の支援も不可欠です。

- 妊娠初期からの継続的な支援

- 若年層への性教育・避妊啓発

- 経済的困窮への支援

また、法整備が遅れており、赤ちゃんポストは法的にもグレーな存在です。今後、より明確な制度設計が求められています。

6. まとめ:命を守るために私たちができること

赤ちゃんポストは、深刻な事情の中で命をつなぐための大切な制度です。

一方で、制度の裏には複雑な倫理・法・財政の課題が山積しており、簡単な解決策はありません。

私たち一人ひとりがこの問題に関心を持ち、支援の輪を広げていくことが、社会全体の課題解決につながります。