こんにちは。

練馬区議会議員の佐藤力です。

視察2日目の1か所目は、熊本県熊本市にある慈恵病院を訪問し、日本で最初の「赤ちゃんポスト(こうのとりのゆりかご)」の取り組みを中心に視察しました。

赤ちゃんポストは、母親が育てられない赤ちゃんを匿名で安全に預けることができる仕組みです。

今回は、その仕組みや背景、現状の課題についてお話を伺い、多くの学びを得る機会となりました。

目次

- 慈恵病院の概要

- 「こうのとりのゆりかご」設立の経緯

- 現場で見た実情と運営の工夫

- 内密出産の取り組み

- お母さんたちの背景

- 出自を知る権利と対応の難しさ

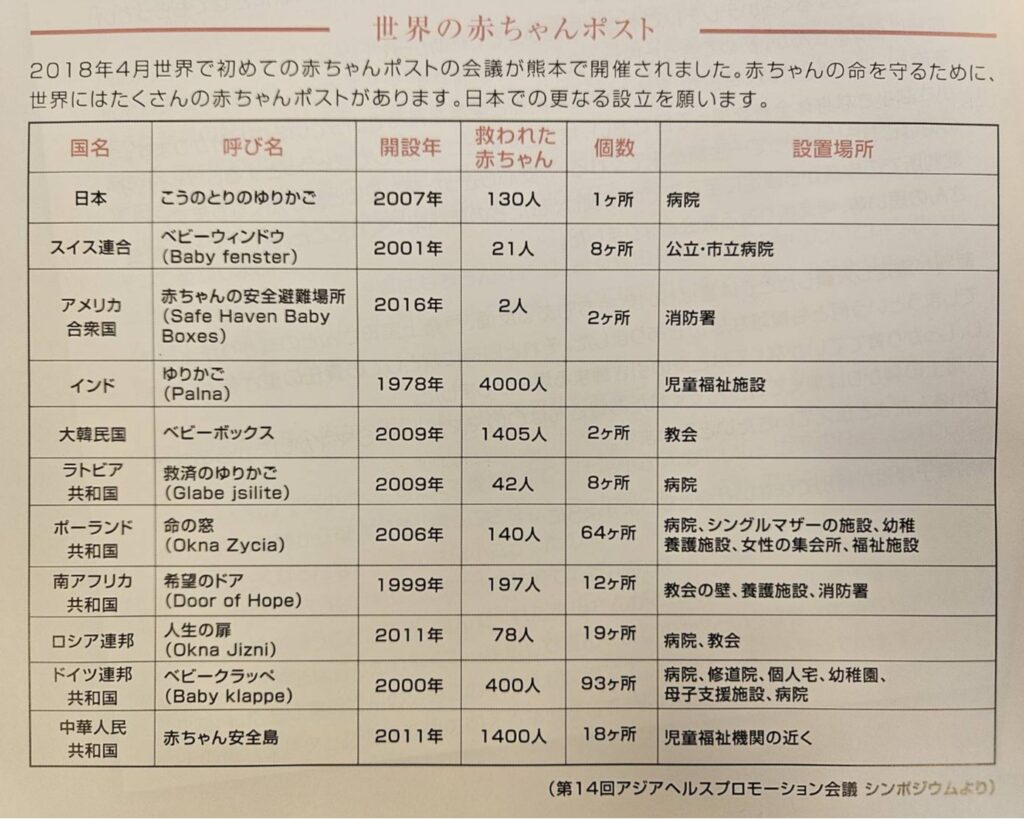

- 海外の赤ちゃんポスト事情

- 理事長の想いと制度の課題

- こうのとりのゆりかご基金

- SOS赤ちゃんとお母さんの妊娠相談

- まとめと今後に向けて

1. 慈恵病院の概要

慈恵病院(熊本市西区)は、1898年創立の歴史ある病院で、現在は医療法人聖粒会が運営しています。

産婦人科、小児科を中心に、無痛分娩や内密出産、特別養子縁組など、多様な出産・子育て支援を行っています。

2021年度には約1,700件の分娩を取り扱い、熊本県内有数の産科医療機関として高い信頼を得ています。

地域周産期中核病院として、熊本大学医学部附属病院などと連携し、地域の母子保健を支えています。

2. 「こうのとりのゆりかご」設立の経緯

2007年に日本で初めて運用が開始された「こうのとりのゆりかご」は、ドイツの赤ちゃんポストを参考に、蓮田太二理事長が中心となって立ち上げられました。

背景には、1980年代からの命の尊さに対する関心や、新生児の遺棄事件への危機感がありました。

熊本で起きた新生児の遺棄死事件をきっかけに、国や熊本市と連携し、慎重な議論を経て設置されたものです。

3. 現場で見た実情と運営の工夫

設置から19年目を迎えた現在までに、193人の赤ちゃんを受け入れてきました。

ポストには2名の看護師が常時対応し、一人は赤ちゃんのケア、もう一人は母親のサポートにあたります。

「安易に預けている」という批判もありますが、実際は扉すら閉められず泣きながら預ける母親も多く、自宅出産後に訪れるケースも少なくありません。

4. 内密出産の取り組み

赤ちゃんポストでは預けた母親との継続的な連絡が難しく、支援が途切れることが課題でした。

そこで、2019年からは匿名性を保ちつつ出産できる「内密出産」の受け入れを開始しました。

費用は無料で、母親の安全と人生の再スタートを支援しています。

5. お母さんたちの背景

ほとんどの方が「本当は一人で産みたくなかった」と語っていました。

遠方から訪れるケースも多く、血のついた服や赤ちゃんを抱えたまま来院する方もいます。

「誰にも知られたくない」という気持ちから、産後すぐに病院を離れる方も多く、母体ケアの課題も浮かび上がります。

6. 出自を知る権利と対応の難しさ

特別養子縁組を通じた場合はある程度の情報提供が可能ですが、赤ちゃんポストや内密出産での子どもは児童相談所を介した縁組となるため、病院が把握できないケースも多く、慎重な対応が求められます。

7. 海外の赤ちゃんポスト事情

ドイツや韓国では、赤ちゃんを育てながら勉強し、資格を取得できるような支援施設が多く存在します。

韓国ではキリスト教系の団体による寄付支援も盛んで、制度が整っています。

8. 理事長の想いと制度の課題

「赤ちゃんの命を救うだけでなく、お母さんにも幸せな人生を歩んでほしい」との蓮田理事長の信念の下、取り組まれています。

しかし、現場では深刻な課題も多くあります。

年間5,000万円の運営費に対し行政支援は少なく、他施設で断られ慈恵病院に頼らざるを得ないケースも。

こうした状況を改善するため、内密出産法の整備や行政による支援、認知度向上が必要とのことです。

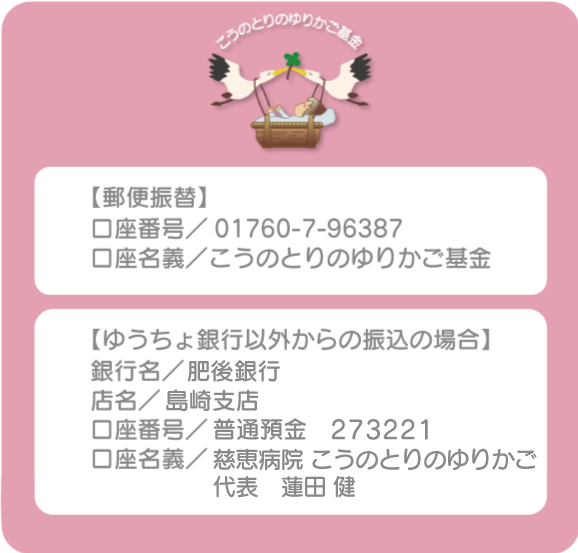

9. こうのとりのゆりかご基金

運営費に対し行政支援は極めて少なく、経営的にも厳しいため、寄付が欠かせません。

以下のサイトより、広く寄付を募っています。

▶ こうのとりのゆりかご基金

10. SOS赤ちゃんとお母さんの妊娠相談

妊娠・出産・育児に関して悩んでいらっしゃる方は、どなたでもご利用できます。

慈恵病院の相談窓口では、非常に親身になって相談に乗ってくれます。

病院は熊本市にありますが、遠方の方でも安心して、まずは相談してみてください。

▶ SOS赤ちゃんとお母さんの妊娠相談

11. まとめと今後に向けて

小さな命と母親の人生を守るためのセーフティーネットとして、赤ちゃんポストや内密出産の取り組みは極めて重要です。

一部の医療機関だけに頼るのではなく、全国の自治体や国が一体となって制度整備を進めていく必要があります。

そして、望まない妊娠そのものを減らすための性教育や支援策の強化も欠かせません。

練馬区では何ができるのか考えていきたいと思います。